Concentrazione e segregazione dei poveri

L’evoluzione dell’analisi nel tempo

Il rapporto tra i poveri e lo spazio urbano entro il quale essi si collocano è stato oggetto di indagine empirica sin dalla notissima inchiesta condotta da Charles Booth a Londra a cavallo dei secoli Ottocento e Novecento. Booth elaborò una serie di mappe dettagliate delle strade di Londra, basate su un metodo cartografico già sperimentato a quel tempo ma mai su una scala così ampia. La colorazione delle strade corrispondeva alle otto classi in cui egli aveva diviso la popolazione londinese: il colore nero indicava i poverissimi che vivevano di attività illegali quali furti, prostituzione ed altro, quello blu scuro i poveri con lavori al limite dell’accattonaggio, poi in blu chiaro erano indicate le aree in cui si concentravano i poveri con occupazioni occasionali e via a salire fino ad arrivare alle classi aristocratiche e borghesi benestanti che potevano permettersi la servitù (per la visione delle mappe di Booth si rimanda al sito della London School of Economics).

Oggi grazie a software statistici sempre più sofisticati non è più necessaria la pazienza certosina di Booth e dei suoi collaboratori per analizzare i processi di concentrazione e segregazione nello spazio di uno o più gruppi sociali. Un limite, piuttosto, soprattutto nel caso delle città dell’Europa meridionale, si riscontra nella disponibilità di dati statistici disaggregati a livello di quartiere.

Inquadrare il rapporto tra spazio e povertà

Benché lo spazio svolga un ruolo importante nella riproduzione delle disuguaglianze, il problema della concentrazione della povertà urbana non può essere ridotto alle sue sole modalità organizzative (spesso indentificandole con la questione delle periferie, non accompagnate da alcuna specificazione, come se la collocazione ai margini delle città fosse di per sé un fattore di svantaggio sociale). Esso va al contrario analizzato di concerto con i cambiamenti occorsi nel mercato del lavoro e nelle forme di regolazione sociale.

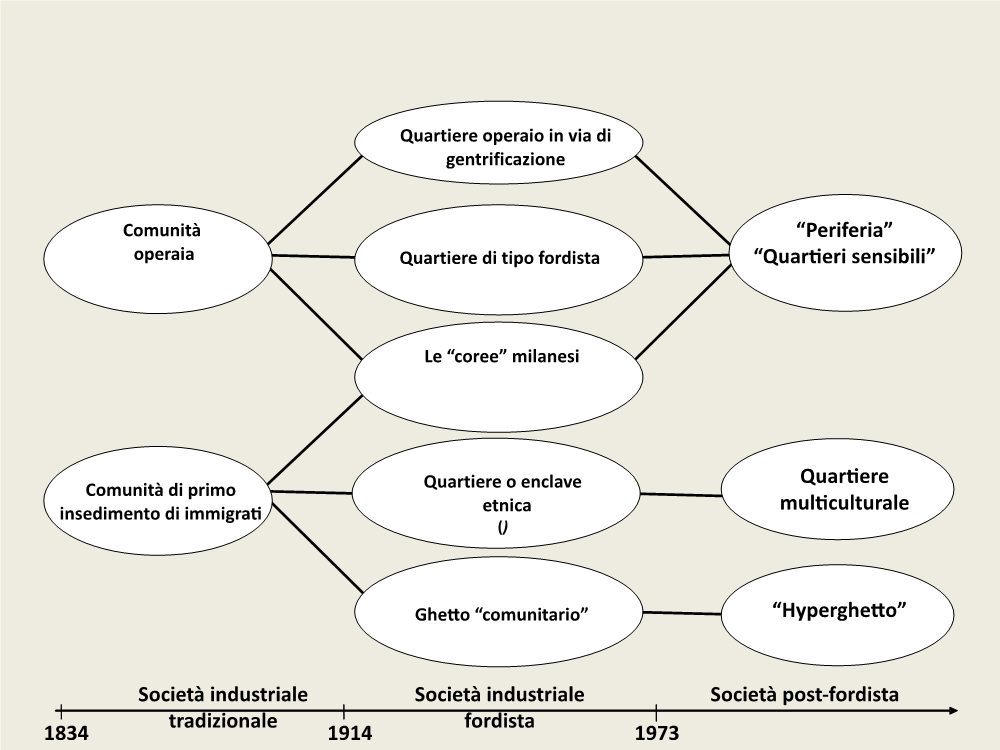

La Figura 1 riassume l’evoluzione delle principali forme insediative delle famiglie povere e delle classi lavoratrici nel passaggio dalla società industriale tradizionale a quella di tipo fordista, e da quest’ultima a quella del capitalismo mitigato dal welfare (welfare capitalism), fino giungere alla società attuale, anch’essa variamente definita (società frammentata, post-fordista, del rischio, ecc.).

Figura 1. L’evoluzione delle principali forme insediative delle famiglie povere e delle classi lavoratrici

Fonte: Elaborazione dell’autrice.

Classificazione delle forme insediative

Nella fase iniziale di affermazione della società industriale si potevano individuare due forme principali di insediamento: da un lato i quartieri operai, dall’altro le comunità immigrate di recente arrivo. Tranne che nelle città minerarie o siderurgiche, i quartieri operai sorgevano generalmente nel cuore delle città a causa della lunghezza e della durezza della giornata lavorativa che non consentiva spostamenti giornalieri su lunga distanza. Nonostante gli elevati livelli di inquinamento e le precarie condizioni igieniche i quartieri operai, erano al contempo un modo di abitare lo spazio e un insieme di valori condivisi basati su una condizione comune che favorirà lo sviluppo delle organizzazioni del movimento operaio anche al di fuori delle fabbriche (Castel, 2007).

Nel passaggio alla società di tipo fordista o semplicemente industriale avanzata sono emerse una maggiore varietà di modelli: a) il quartiere operaio tradizionale in via di gentrificazione, b) il quartiere fordista di edilizia pubblica e popolare, c) le “coree” milanesi e altre forme di baraccopoli urbane; d) il quartiere e l’enclave etnica, e) il ghetto “comunitario”.

I quartieri operai e di edilizia pubblica

Il quartiere popolare tradizionale, ovvero il primo dei modelli presi in considerazione, progressivamente ha perso la sua originaria identità di classe per trasformarsi in area residenziale per la media e alta borghesia in cerca di abitazioni nei centri storici da trasformare in residenze di pregio. Gli strati operai, spinti ai margini, sono andati a occupare le nuove abitazioni di edilizia pubblica - generalmente di bassa qualità, a differenza delle più solide vecchie case operaie – edificate in aree periferiche povere di servizi e di infrastrutture, ad elevata concentrazione di famiglie a basso reddito, frutto di ondate migratorie da un numero sempre crescente di paesi. Questi quartieri periferici erano abitati da famiglie di classe operaia il cui capofamiglia era molto più simile all’operaio massa immigrato Gasparazzo, disegnato dalla penna di Roberto Zamarin, che al Cipputi sindacalizzato di Altan e dove dunque era più difficile contare sulla solidarietà che può nascere dalla condivisione di una comune esperienza di fabbrica e di lotta. Nonostante la durezza delle condizioni di vita e il maggiore isolamento geografico tali quartieri erano ancora luoghi per lo più vivaci dove di mattina si poteva vedere circolare le donne che andavano a fare la spesa nei mercatini popolari e i bambini giocare per strada.

Le baraccopoli

Nei paesi dell’area mediterranea, e in particolare in Italia, si diffusero agglomerati spontanei di abitazioni abusive costruite utilizzando le macerie recuperate e gli avanzi dei cantieri, come nel caso delle cosiddette "coree" sorte nella periferia nord e nord-est di Milano negli anni Cinquanta il cui nome deriva dal fatto che questi insediamenti si erano diffusi durante gli anni della guerra di Corea in luoghi remoti (Alasia e Montaldi, 1960) o delle baraccopoli romane studiate da Ferrarotti all’inizio degli anni Settanta (1970; 1974): il terzo dei modelli identificati.

Il quartiere etnico

Il quarto modello, il quartiere etnico, si poteva riscontrare maggiormente nei paesi destinatari di periodiche ondate migratorie, come la Germania, l’Inghilterra e soprattutto gli Stati Uniti. Esso consisteva in un’area abitata per scelta da un numero più o meno elevato di persone che si autodefinivano sulla base di caratteristiche etniche, religiose o di altro tipo, legate da legami di solidarietà di gruppo e di appartenenza comunitaria molto forti. Il quartiere etnico, dunque, a differenza del ghetto, implicava una concentrazione nello spazio che era scelta e non subita e non si fondava su alcuna subordinazione di un gruppo ad un altro anche se una specifica comunità poteva risultare maggioritaria in termini numerici. Grazie alla esistenza di reti informali di solidarietà e di mutuo supporto che si fondavano sia sulle relazioni di lavoro che sull’appartenenza a una comune tradizione linguistica e culturale esso era in grado di assicurare un certo grado di coesione interna e di incorporare i nuovi arrivati.

Il ghetto comunitario

Il “ghetto comunitario” degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso era un microcosmo segregato caratterizzato da: a) un numero elevato di abitanti con caratteristiche omogenee imposte dall’esterno e redditi al di sotto della soglia di povertà; b) la subordinazione di un gruppo ad un altro gruppo sulla base di tali caratteristiche; c) forme gravi di discriminazione istituzionale su base razziale. Ciò nonostante tali quartieri mantenevano un certo livello di coesione interna dovuto alla compresenza di famiglie sottoproletarie e operaie e delle classi medio-alte che, nonostante le differenze di classe, condividevano gusti artistici e musicali e orientamenti religiosi, a differenza di quanto avverrà ad esempio con l’hip-pop che nasce in ambienti ristretti e marginali della comunità afroamericana.

Le nuove periferie urbane e i quartieri operai degradati

Con il declino della società industriale avanzata i vivaci quartieri operai in Francia (ma anche in Germania, parte dell’Italia, Belgio, Olanda) si sono trasformati nelle tristi periferie o nei rioni centrali in degrado nelle quali vivono famiglie in condizioni di precarietà occupazionale, per lo più prese in carico dai servizi sociali, spesso appartenenti a disparate comunità immigrate. L’assenza di spazi collettivi e la decomposizione di classe hanno favorito la creazione di uno stigma negativo associato a questi luoghi, che accresce il senso di isolamento dei suoi abitanti riducendone le già scarse opportunità occupazionali. Tuttavia tali quartieri mantengano “confini porosi” (Wacquant, 2016:312) e sono in tal senso ben lontani dall’assomigliare ad un ghetto, anche per una maggiore presenza dei servizi pubblici. Quanto a questo ultimo esso ha assunto la configurazione dell’“iperghetto”.

L’iperghetto

L’iperghetto condivide con il ghetto comunitario la discriminazione istituzionale di tipo razzista e la presenza di subculture locali, ma si differenzia per la elevata concentrazione di famiglie povere e per il ricorso alla carcerazione di massa come unica forma di risposta istituzionale alla disoccupazione giovanile soprattutto maschile. Questi ultimi sono il risultato della migrazione delle famiglie che hanno abbandonato le città americane della cosidetta Frost Belt (gli stati centro-occidentali interessati dallo smantellamento dell’apparato produttivo locale,) per muoversi in direzione delle aree di nuova industrializzazione della Sun Belt (gli stati sudorientali) e del disimpegno degli Stati federali nell’attuazione di politiche abitative e di rigenerazione urbana. Ciò ha comportato una sorta di crisi morale del ghetto che si esprime nella cristallizzazione presso i suoi abitanti di atteggiamenti e valori che impediscono di sfruttare le possibilità occupazionali che pure talvolta si presentano nel quartiere o in quartieri limitrofi. Nell’iperghetto infatti povertà e disoccupazione sono la norma, i bambini lasciano precocemente la scuola, le famiglie dipendono per la loro sopravvivenza dai magri sussidi di welfare, gli adolescenti si dedicano alla microcriminalità di strada o adottano precocemente modelli “adulti” mettendo al mondo figli che cresceranno in famiglie disgregate e via di seguito. Un giovane abitante dell’iperghetto difficilmente avrà occasione di entrare in contatto con un soggetto in grado di orientare in modo positivo lo sviluppo della sua identità o di procurargli informazioni utili per ottenere un lavoro. Piuttosto sarà portato a sviluppare relazioni soltanto con soggetti altrettanto svantaggiati che sono di scarso aiuto nel sostenere i tentativi di uscire dalla condizione di disoccupazione e dal contesto segregante del quartiere. Per questo motivo, Willian Julius Wilson (1996:XII) sottolinea il fatto che: “Un quartiere nel quale le persone sono povere ma occupate è differente da un quartiere nel quale le persone sono povere ma senza lavoro”. Nel primo caso la povertà infatti riguarda fasce di popolazione che hanno mantenuto un rapporto con il mercato del lavoro, nel secondo caso invece è proprio la marginalità rispetto al mercato del lavoro a costituire il principale fattore di impoverimento e di impotenza. Quest’ultimo passaggio è importante perché evidenzia la principale differenza tra l’analisi di Wilson e l’approccio della cultura della povertà nel quale l’elemento centrale è la trasmissione intergenerazionale di atteggiamenti e valori che impediscono di sfruttare le opportunità di miglioramento. Per Wilson al contrario è il depauperamento del contesto e il disimpegno istituzionale, e non l’interiorizzazione di una subcultura intrisa di fatalismo, ad agire sul piano degli atteggiamenti e a ridurre le possibilità di fuoriuscita dalla povertà.

Gli effetti di concentrazione

Al contrario di chi insiste nell’attribuire un ruolo determinante alla segregazione su base razziale e alle pratiche politiche di organizzazione del ghetto (ad esempio Massey e Denton, 1993), Wilson (1987) non ne fa l'elemento centrale del suo discorso, che si fonda invece sull’”effetto di concentrazione” , risultato del cumulo degli svantaggi derivanti dalla condizione di segregazione su base razziale, esclusione dalle attività economiche remunerate e deprivazione di risorse istituzionali e comunitarie e sul circuito vizioso che si stabilisce tra queste condizioni di esclusione e la disgregazione familiare e sociale. Ciò porta a stabilire un parallelismo più stretto tra l’iperghetto americano e i diversi quartieri europei di relegazione (quartiers d'exil, secondo la bella definizione di Dubet e Lapeyronnie, 2001) che per Wacquant (2016) come si è visto, costituiscono invece formazioni socio-spaziali del tutto diverse, e nel considerare la possibilità che “effetti di concentrazione” del tipo descritti da Wilson possano essere osservati anche in alcune realtà a noi geograficamente più vicine o su base territoriale più ampia come nel caso del Mezzogiorno di Italia colpito da analoghi processi di desertificazione istituzionale ed economica e di scrematura della struttura sociale.

Riferimenti bibliografici

- Alasia F. e D. Montaldi (1960), Milano, Corea, Milano, Feltrinelli.

- Castel R. (2007), La metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato, Avellino, Sellino Editore.

- Dubet F. e D. Lapeyronnie (2001), Les quartiers d'exil, Parigi, Seuil.

- Ferrarotti F. (1970), Roma da capitale a periferia, Bari, Laterza.

- Ferrarotti F. (1974), Vite di baraccati. Contributo alla sociologia della marginalità, Napoli, Liguori.

- Massey D.S. e N.A. Denton (1993), American Apartheid. Segregation and the Making of the Underclass Cambridge, Cambridge (MA), Harvard University Press.

- Wacquant L. (2016), I reietti della città. Ghetto, periferia e stato, Pisa, Edizioni ETS.

- Wilson W.J. (1987), The Truly Disadvantaged. The Inner City, the Underclass e Public Policy, Chicago, University of Chicago Press.

- Wilson W.J. (1996), When Work Disappears. The World of the New Urban Poor, New York, Knopf.

Suggerimenti di lettura

- Barbagli M. e M. Pisati (2012), Dentro e fuori le mura. Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi, Bologna, il Mulino.

- Morlicchio E. (2012), Sociologia della povertà, Bologna, il Mulino.